designing

デザインの可能性を探究するメディア『designing』のnoteです。事業に寄与するデザインから、クラフト・クリエイティブ、デザイン思想・倫理、広義にデザインと捉えられる活動まで。デザインの多様な側面を深化・探索しながら、その可能性をともに拓いていきます。

記事一覧

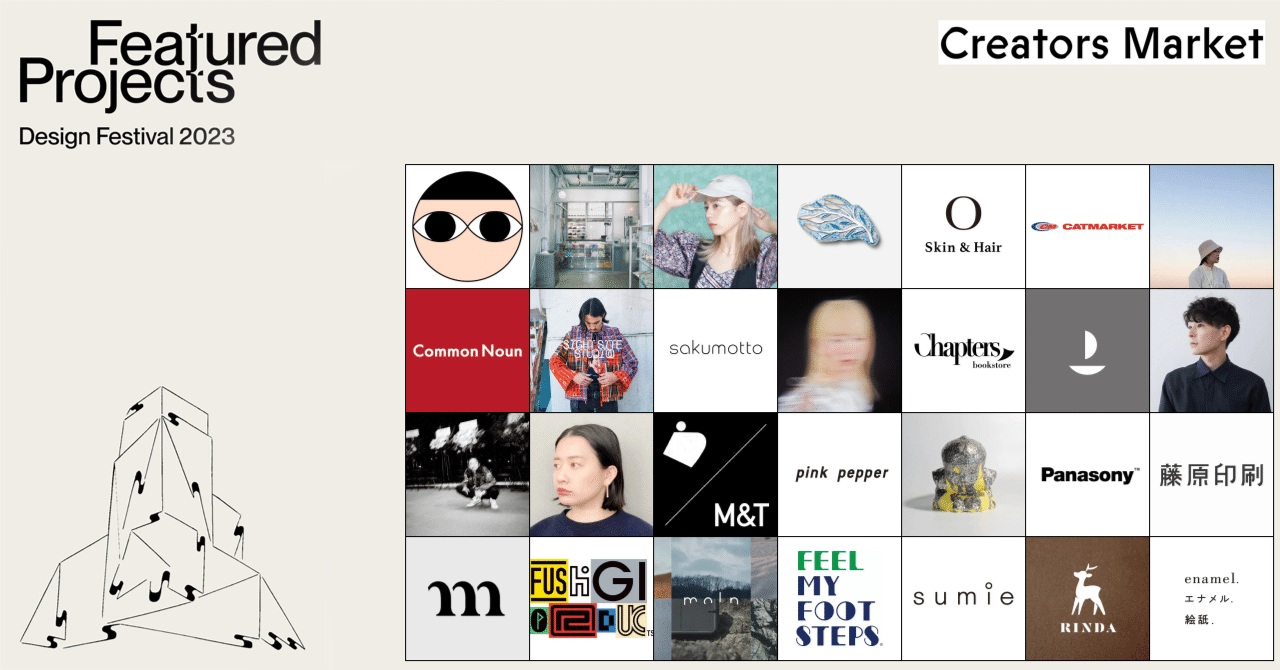

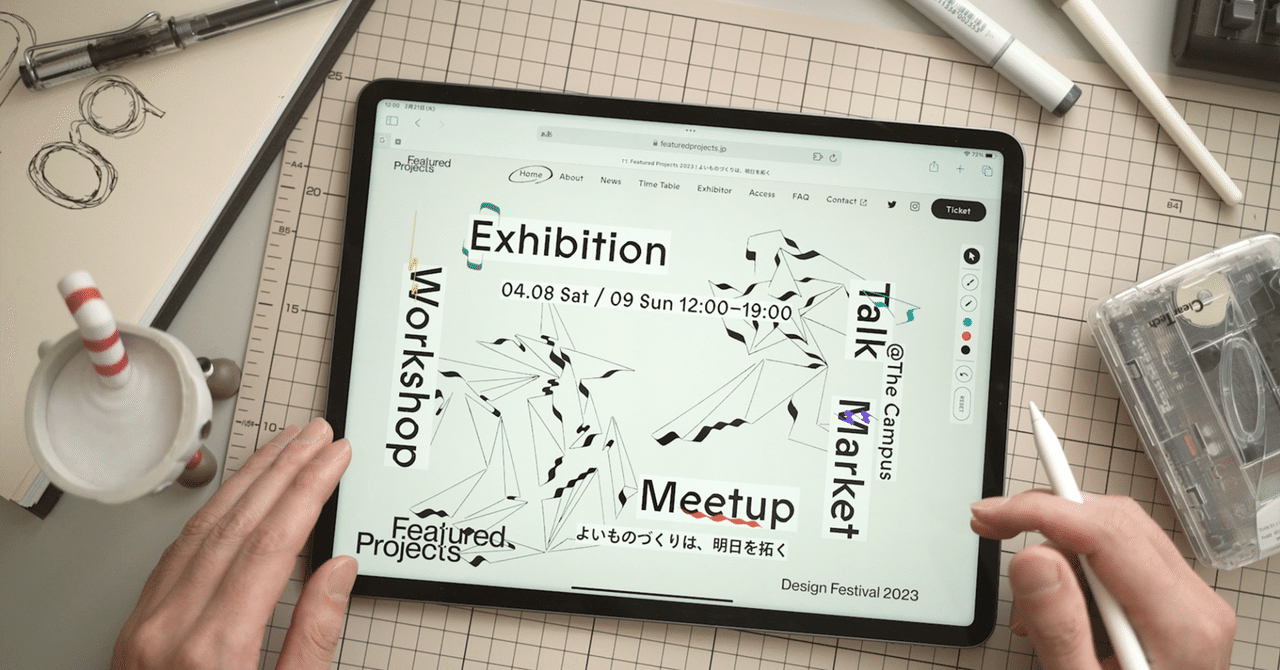

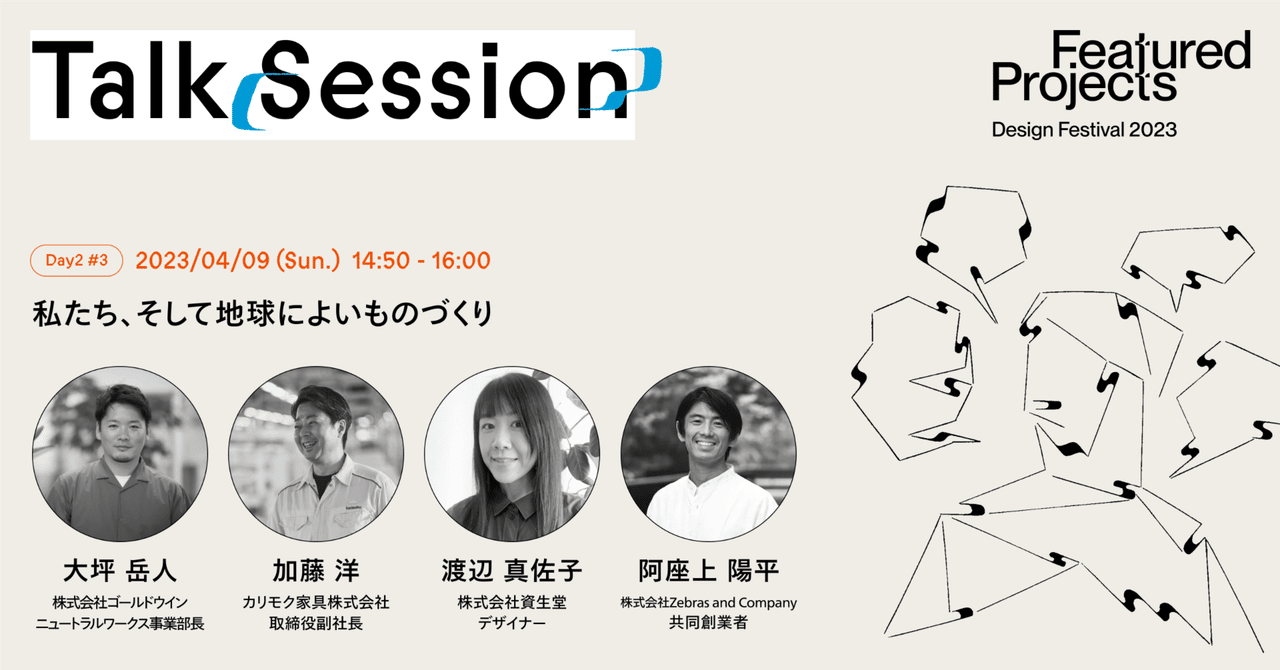

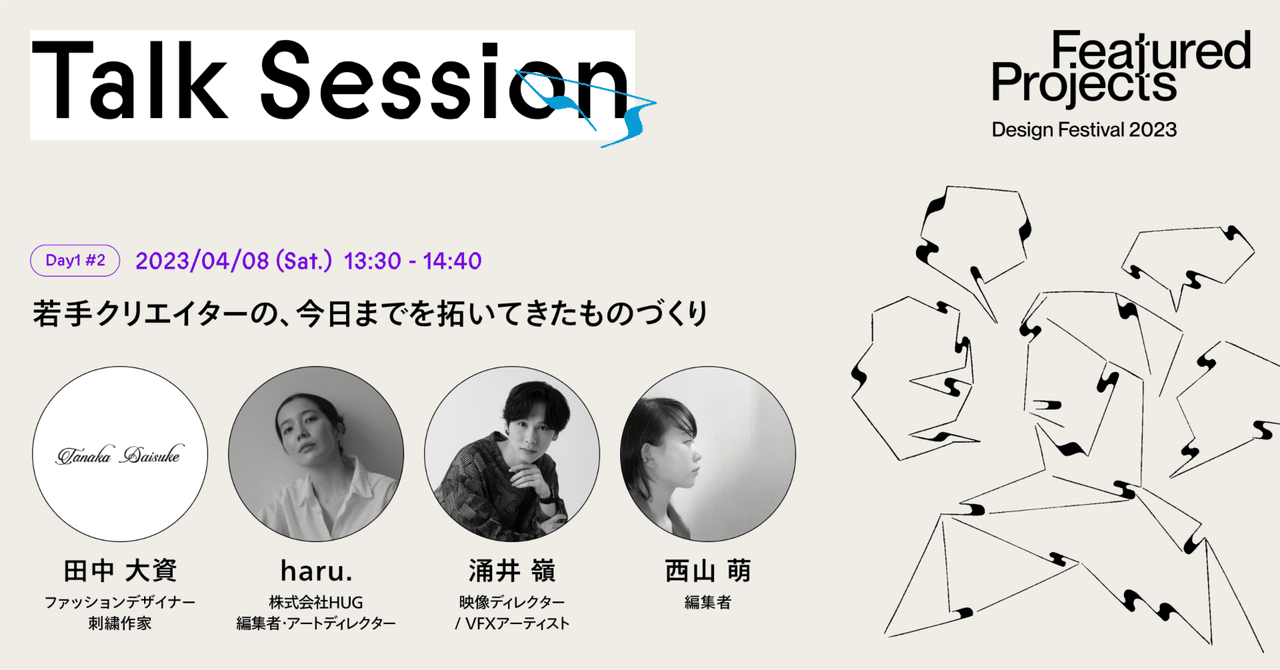

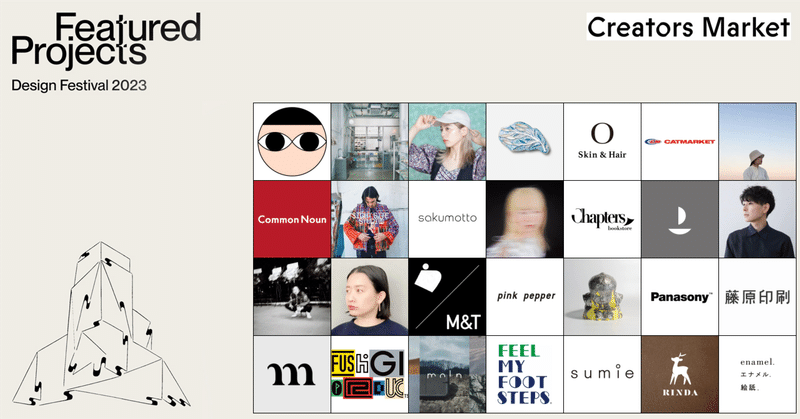

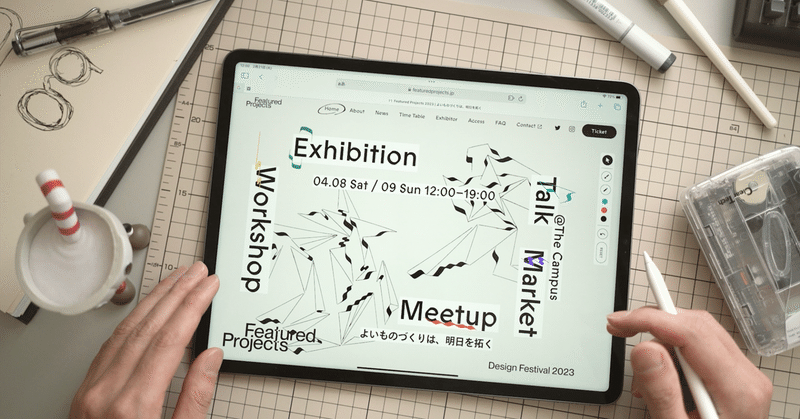

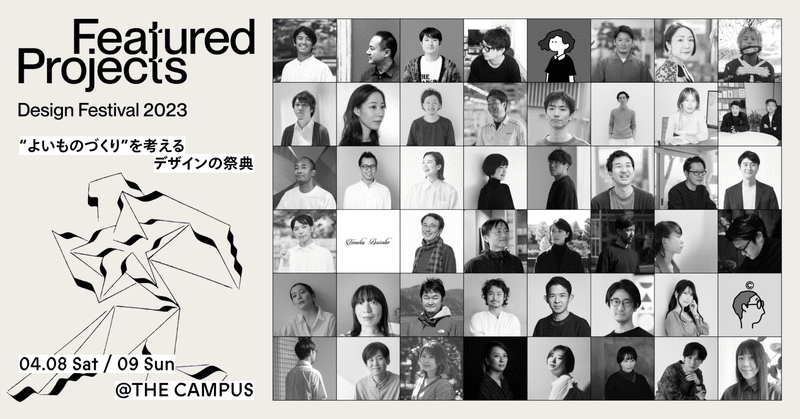

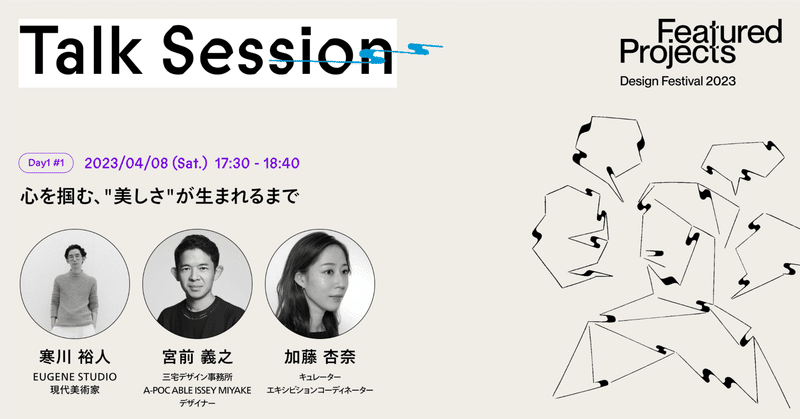

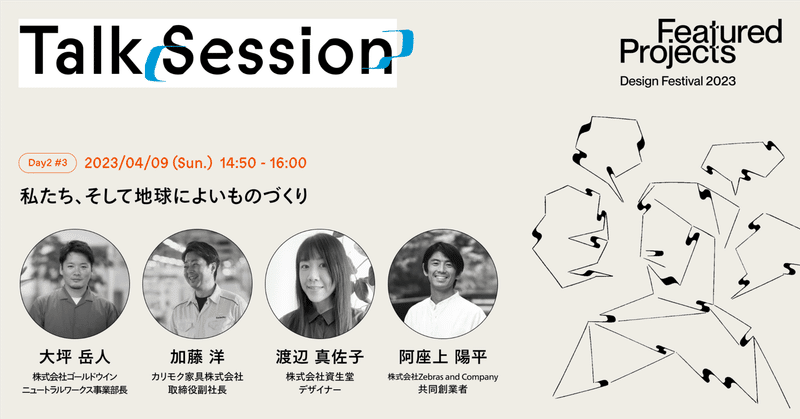

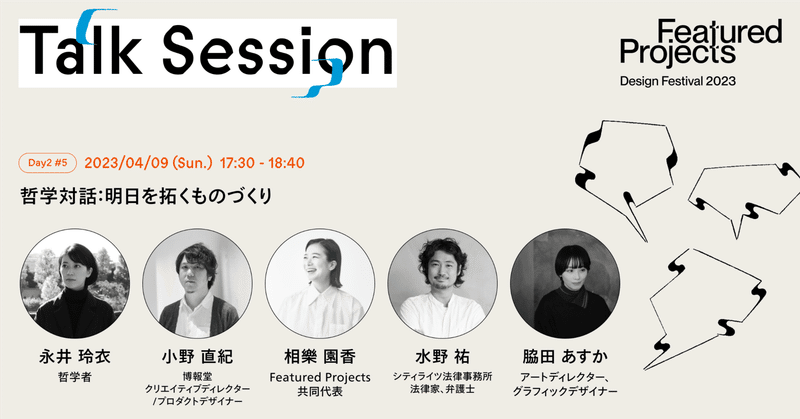

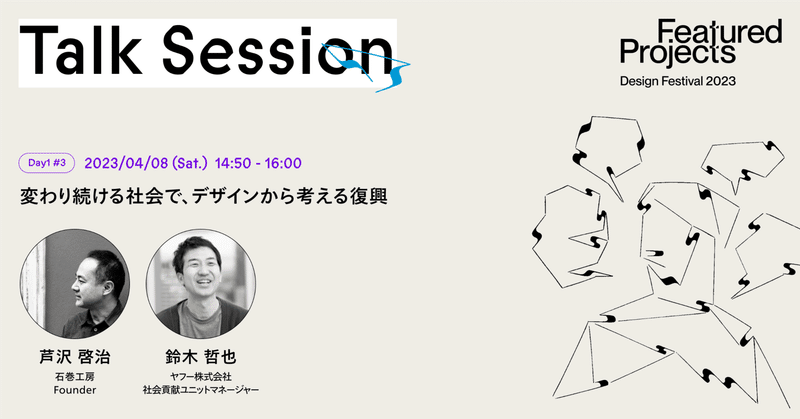

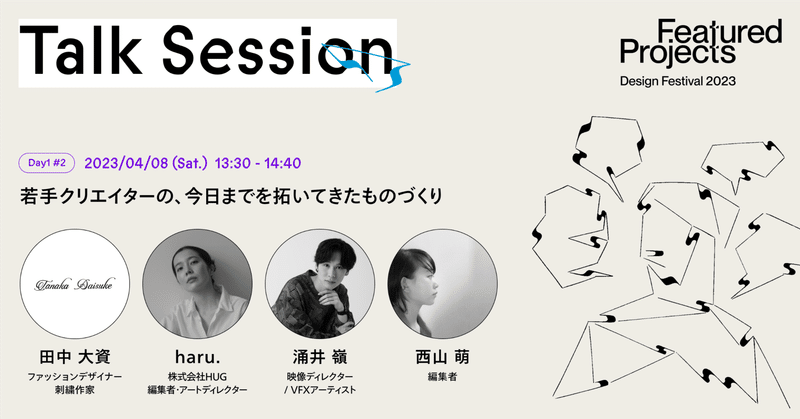

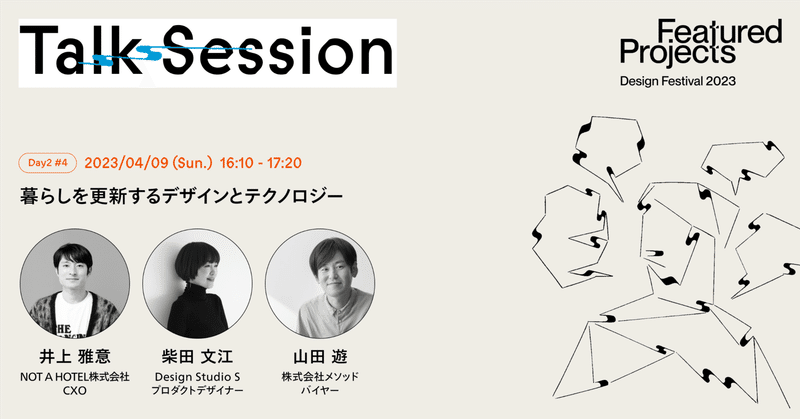

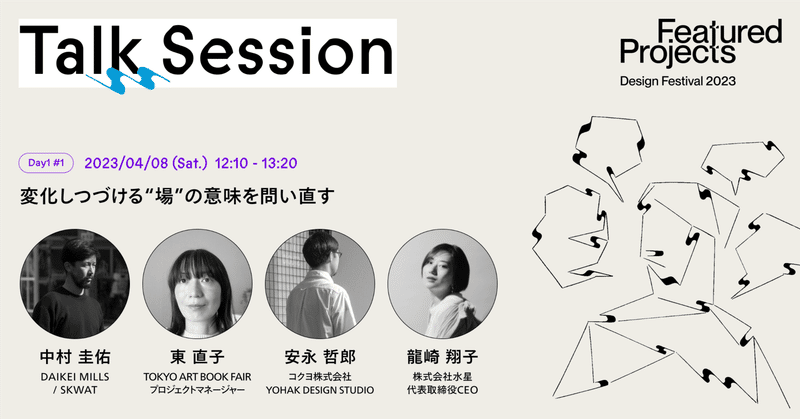

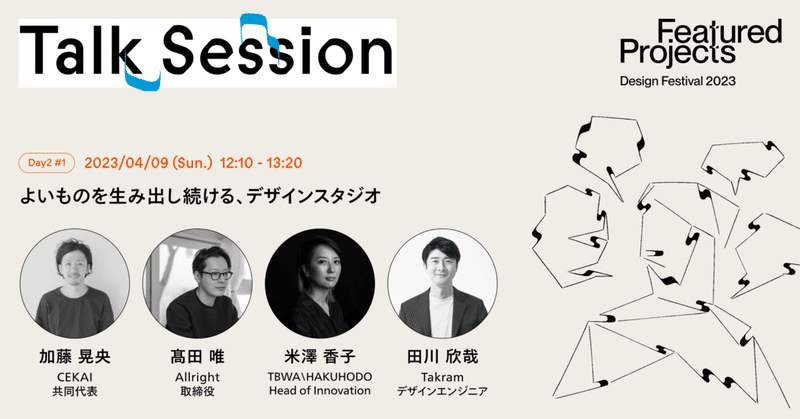

“創造性の触媒”となるデザイン・アートイベントはいかに生まれる?——Featured Projectsキックオフイベント

多くのクリエイターにとって、オフラインでの対話や作品を通した交流は、インスピレーションの源泉だろう。実空間での人や作品との出会いは、往々にして、創造性の発露を促す。 そうした「場」を創出すべく、“よいものづくりは、明日を拓く”をコンセプトに、2022年11月「Featured Projects」は立ち上がった。活動の第一歩として、同年12月、「デザインコミュニティの現在地」と題したスピンオフイベントを開催。ゲストに招いたのは、デザイン&アートフェスティバル「DESIGNAR