Slackに学ぶ、「全員が高い責任意識を持つ文化」を育む情報流通のデザイン:連載「クリエイティブ組織の要諦」第4回

本記事は、組織イノベーションの知を耕す学びのメディア『CULTIBASE』との共同企画で、双方の媒体に掲載されています。

連載『クリエイティブ組織の要諦』では、デザイナーをはじめとしたクリエイティブ職の組織作りのヒントを得るため、注目企業にインタビューを重ねています。数々のデザイン組織立ち上げを支援してきたMIMIGURI 代表取締役Co-CEO ミナベトモミを聞き手に、組織デザイン/組織開発の両面からヒントを探っていきます。

第4回に登場するのは、『Slack』を開発するSlack Technologies, LLC(以下、Slack)です。『Slack』がどのようなプロダクトかは、もはや説明するまでもないでしょう。全世界で16万9,000社以上が導入している世界的なビジネスコミュニケーションインフラとなっています。

そんなSlackが設立されたのは、2009年。約10年で世界的プロダクトを生み出したクリエイティブ組織は、いかにして運営されているのか。話を伺ったのは、同社でVP of Designを務めるEthan Eismann。Adobe、Google、Uber Technologies、Airbnb、そしてSlackとキャリアを重ねてきた同氏は「Slackの組織は、これまで在籍してきたどの企業よりもアカウンタビリティ、つまり責任を持ちながら働く文化が根づいている」と言います。

「2,500人の社員がみな自らの責任を感じながら働く」アカウンタビリティ文化とは。その文化を支える、『Slack』の効率的な活用を軸にデザインされた、情報流通の仕組みを紐解いていきます。

2,500人規模でも責任の所在が明確で、当事者意識も高い

ミナベ:これまでEismannさんが在籍された企業は、いずれも急成長を果たしており、そこには素晴らしい組織・文化があったのだと推察します。その中でも、Slackが「どの企業より素晴らしい」と感じる点を、はじめにお聞かせいただけますか?

Eismann:全員がしっかりとアカウンタビリティ、つまり責任を持ちながら働く文化が根づいている点でしょうか。

ミナベ:数十人のスタートアップならともかく、現在のSlackの社員数は2,500人ですよね。その規模にもかかわらず、そう言い切れるのは、かなり意外な印象を受けます。

Eismann:アカウンタビリティに関する問題は、設立間もないスタートアップや、大企業が抱えがちですよね。スタートアップで言えば、「誰が責任を持つのか」が分かりづらい場合がある。例えば、私が在籍していた頃のAirbnbは現在よりもかなり規模が小さく、急激に成長しているフェーズでした。当時は一人ひとりがさまざまなプロジェクトに関わる中で、「最終的な事業の成功に対して誰が責任を持っているのか」があまりはっきりしていませんでした。

他方で、Googleに所属していたのは同社がすでにかなりの規模になった後。しっかりとした組織が構築され、全てのプロジェクトの責任の所在が明確でしたが、その反面人が多すぎるため、一人ひとりが当事者意識を十分に感じられない側面もありました。

ミナベ:Slackはいずれとも異なると?

Eismann:はい。Slackは責任の所在が明確であると同時に、一人ひとりが十分に当事者意識を感じながら働けています。

例えば、私はデザイン全般を担当しており、『Slack』のデザインクオリティーを担保する責任を負っています。他方で、一緒に働いているプロダクトオーナーたちは、「事業の結果」に対する責任を負っている。他方で、私は事業の結果に責任は持ちませんし、プロダクトオーナーたちもクオリティーに対して責任を持つ必要はありません。ただ、お互いの責任範囲をしっかりと認識し、協力しながらそれぞれの責任を果たせるようになっている。それが、Slackの組織です。

個人的には、2,500名という従業員数は、責任意識と規模感のバランスが取れる、スウィートスポットだと感じています。

『Slack』を活用した、自然にカスケードダウンする情報流通の仕組み

ミナベ:2,500人がアカウンタビリティの問題が生じづらい規模だというご指摘は、かなりのカルチャーショックですね……。というのも、日本国内には、Slackと同じような規模で大企業病にかかっている企業も少なくありません。一人ひとりが自らの責任がどこにあるのか分からなくなってしまうことも珍しくない。それだけではなく、情報の透明性が失われ、横の連携が取りにくくなっている企業もある。Slackはなぜそうした事態に陥らずにいられるのでしょうか?

Eismann:社内のコミュニケーションツールを『Slack』に限定していることが、一つ大きな要因かと思います。単にコミュニケーションを集約するだけにとどまらず、組織の目標や物事の優先順位などを含め全社員と効率的かつ透明性が高く共有されている。それが、アカウンタビリティに関して生じやすい問題の抑止へつながっていると考えています。

ミナベ:コミュニケーションだけではなく、目標や情報共有の手段としても活用されている。表面的な情報交換というよりも、各自が自律的に意思決定しやすい環境づくりが上手くなされているのだなと感じます。

Eismann:例えば、年間や四半期ごとの目標が決定したら、『Slack』上のチャンネルに情報を流します。社員は「今年の目標はこうなんだな」「この四半期の目標はこう決まったんだな」と確認しますよね。その時点で、全社員が共通のゴールを認識するようになるわけです。

ただし、単に情報が載るだけではなく、それがカスケードダウン(編注:滝のように、情報などが自然に上から下へと流れていくこと)する仕組みも整えています。チャンネルは階層構造になっていて、グローバル全社のチャンネルの配下にプロダクト、デザイン、エンジニアリング組織のチャンネルがあり、さらにその下にはチーム単位のチャンネル、個人のチャンネルまで存在する。それぞれ基本的にはパブリックチャンネルとなっていて、各チャンネルでそのレイヤーごとの目標がシェアされているので、グローバルチャンネルで発信された情報が自然に個々人にも伝わる構造になっているんです。

ミナベ:国内企業が現状チャレンジしているのが、まさにそこだと思っています。経営陣にとっては、各部門の執行を担うVPたちといかに協働をしていくかが大事になります。VPは、紐づく各部門間の連携や、縦方向での目標や進捗状況に関する情報流通を、透明性を失うことなく、効率的に行わなければならない。他方、単に情報透明性を高めるだけだと混乱が生じてしまうので、誰がどの目標に対して責任を持つのか、しっかりと明示する必要もある。

そうした条件を満たす、集団における情報流通のナレッジが不足しているため、500人ほどの規模を越えると、途端に混乱が生じてしまう組織が多い。しかし、御社では、『Slack』を用いた情報流通の仕組みが巧みに設計されているがゆえに、そうならないと。

Eismann:そうかもしれません。一人ひとりが会社全体のゴールと個人の目標を紐付けて理解できるよう『Slack』を活用しているんです。単なるコミュニケーションツールではなく、情報伝達の仕組みとして活用していると言い換えられるかもしれません。

もちろん、全メンバーがいつでも目標を確認できるようにするだけではなく、その目標に対する進捗も確認します。各グループのリーダーが集うミーティングでは、達成度合いをリアルタイムでアップデートし、共有しています。

また、個人が自らのチャンネルに業務の進捗などをポストすることで、全員の達成度合いも可視化。「誰が何をやっていて、その業務はどれくらい進捗しているのか」といった情報の透明性も担保しています。

クリップ機能もフル活用し、同期/非同期の使い分けをデザイン

ミナベ:『Slack』を活用したレポーティングの仕組みを中核にしつつ、同期型のミーティングもうまく組み合わせているのですね。同期・非同期のあり方は「出勤・非出勤」という人的対応になりがちです。組織設計に照らし合わせて、ツールをうまく使いこなすといった対応がおざなりにされることも少なくありません。しかし、Slackはそうではないと。

Eismann:まさにそこが、私たちが最も大切にしているところです。注意したいのが、「同期型のミーティングを無くすこと」を目的としているわけではないこと。あくまでも組織全体のコミュニケーションの効率を上げ、生産性を向上させるために、同期/非同期のコミュニケーションを組み合わせているのです。

コロナ禍によってオンラインコミュニケーションがより一般的になり、『Slack』が“デジタル本社(Digital HQ)”としての役割を果たしている例も増えました。そんな中で同期/非同期型のコミュニケーションを組み合わせた活用をさらに推進するために、「クリップ」機能(編注:チャンネルやダイレクトメッセージ上で、音声や動画、画面記録などを録画・録音し、共有できる機能)や「Slack ハドルミーティング」機能(編注:ワンクリックで音声ミーティングを実施できる機能)の提供をはじめました。

これらの機能は、私たち自身にとっても、透明性を保ちながら情報伝達の効率を上げ、メンバーの生産性を向上させるドライバーになっています。

ミナベ:具体的にはどのような場面で、活用しているのでしょうか?

Eismann:例えば、私たちの全社ミーティングはクリップ機能を用いて実施しています。リアルタイムで全社員が視聴しているわけではなく、非同期で情報を伝達しているんです。先ほど触れた、リーダーが各部門の目標達成度合いを共有するミーティングも、以前はZoomで実施していましたが、クリップ機能で非同期でも情報をキャッチアップしやすくなりました。

他方、感情的なメッセージを伝えることが重要な場面もあると思います。マネジャーがチームに団結を呼びかけたり、メンバー同士の親密さを感じてもらったり。そうした場合では同期型の方がいいでしょうね。とはいえ、実際には同期型が必要な場面はほとんどないか、あってもごく少数。私の経験から言えば、9割は非同期でこと足りると感じています。

ミナベ:感情を伝えることを重視する場合は同期コミュニケーション、そうでなければ非同期コミュニケーションで事足りると。同期では自己開示しながら自分主語で話す。非同期ではチームで目的に照らし合わせた解決方法を探っていく。場の目的に合わせながら、お互いに適切なファシリテーションをできるのが前提なんでしょうね。

ただ、その間にあったり、判断が難しかったりするケースもあるのではないかと感じています。判断の勘所を教えて下さい。

Eismann:同期/非同期の見極めに関しては、我々も日々試行錯誤をしている最中で、まだ明確な答えはありません。リモートワークが常態化している状況も、同期/非同期のコミュニケーションがこれだけ入り組んで存在している状況も、誰も経験したことがありませんから。

ただ、そういった状況において大事なことは、常に学びながらベストを模索することだろうと思います。私たち自身、「組織運営における最適解とは何か」と、日々さまざまなことを試しながら考え続けています。

何よりも重要なのは、情報の透明性を保つこと

Eismann:ただ、非同期のコミュニケーションをメインにするにあたって、情報の透明性を失わないための工夫は不可欠です。例えば、私たちはミーティングが終わったら、パブリックチャンネルに「そのミーティングの結論はなんだったのか」のメモと共に、クリップ機能で録画を残すようにしています。そうすれば、誰でもミーティングの内容をキャッチアップできますからね。

ミナベ:情報の透明性を保つためには、パブリックチャンネルを用いることが大前提になると思います。ただ、ときにはプライベートチャンネルを使うのが適切なシーンもありますよね。両者はどのように使い分けているのでしょうか?

Eismann:前提として、当社ではパブリックチャンネルの使用がデフォルトです。組織やプロジェクトの大小を問わず、全員が情報にアクセスし、理解できる状態にしておくことが重要だと考えているからです。

もちろん、情報を見ることで混乱を引き起こしてしまう懸念がある場合、「プライベートチャンネルにした方がよいのではないか」といった議論になることはあります。しかし、そういった場合でも、基本的にはパブリックにしておくことを選択しています。なぜなら、混乱を招くリスクを排除することよりも、情報の透明性を保っておくことの方が重要だと考えているから。

ただ、プライベートチャンネルを絶対に使用しない、ということではありません。例えば人事に関するものなど、センシティブな情報をやり取りする場合は、プライベートチャンネルの方が適しているでしょう。また経営に関する機密事項もあるので、スチュワート(Slack CEO 兼 共同創業者・スチュワート・バターフィールド氏)は直属の部下とやり取りするためのプライベートチャンネルを持っています。

ミナベ:同期/非同期コミュニケーション、『Slack』のパブリック/プライベートチャンネルをうまく使い分けることで、情報伝達の透明性と効率性を担保しているのですね。とても優れた仕組みだと感じましたが、とはいえこれを導入すればどの会社でもうまくいくわけではないでしょう。こうした仕組みがワークするためのOS面、すなわち人の採用や育成にも配慮されているのですよね?

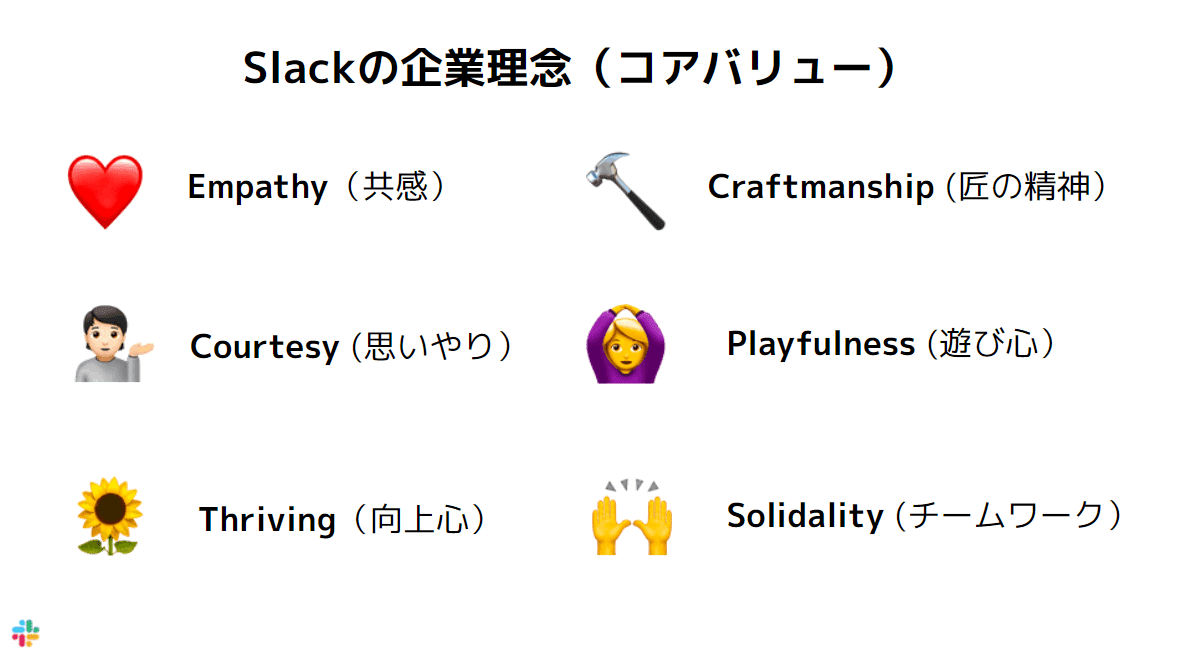

Eismann:主に採用の段階でカバーしています。Slackが掲げる「Empathy (共感)」「Craftsmanship( 匠の精神)」「Courtesy( 思いやり)」「Playfulness( 遊び心)」「Thriving( 向上心)」「Solidarity( チームワーク)」という、6つのコアバリューに合った人物かどうかを何よりも重視し採用しているんです。こういったコアバリューに基いて組織を構築しているので、結果的にそれほど強くエゴを出さず、継続的に改善し続けられる人が集まっている。このことはSlackの成長にとって、とても重要な要素だと考えています。

ミナベ:なるほど、採用に注力することで、情報伝達の仕組みが最大限ワークするようになっていると。2,500人規模の組織におけるコーポレートガバナンス、現場まで繋がるカスケードダウン力学、現場が自律的に意思決定できる状態。それらをWHYにし、『Slack』というツールを軸に仕組みを構築されている。

ただ、経営陣が『Slack』の仕組みを整えて、一方的にメンバーにそのインフラを提供しているというわけではありません。大前提としてミッションに照らし合わせながら、共にインフラを創り上げるカルチャーや、創れる人を増やすことを大切にしている。その結果、誰もが自律的に動ける状態ができているのでしょう。そうしたアプローチこそが、本日のお話における重要なポイントではないかと感じました。

奇策ではなく、地道な土台づくりを組織的に行われていることが、強さの源泉だと学ばせていただきました。本日はありがとうございました。

[文]鷲尾諒太郎[編]小池真幸