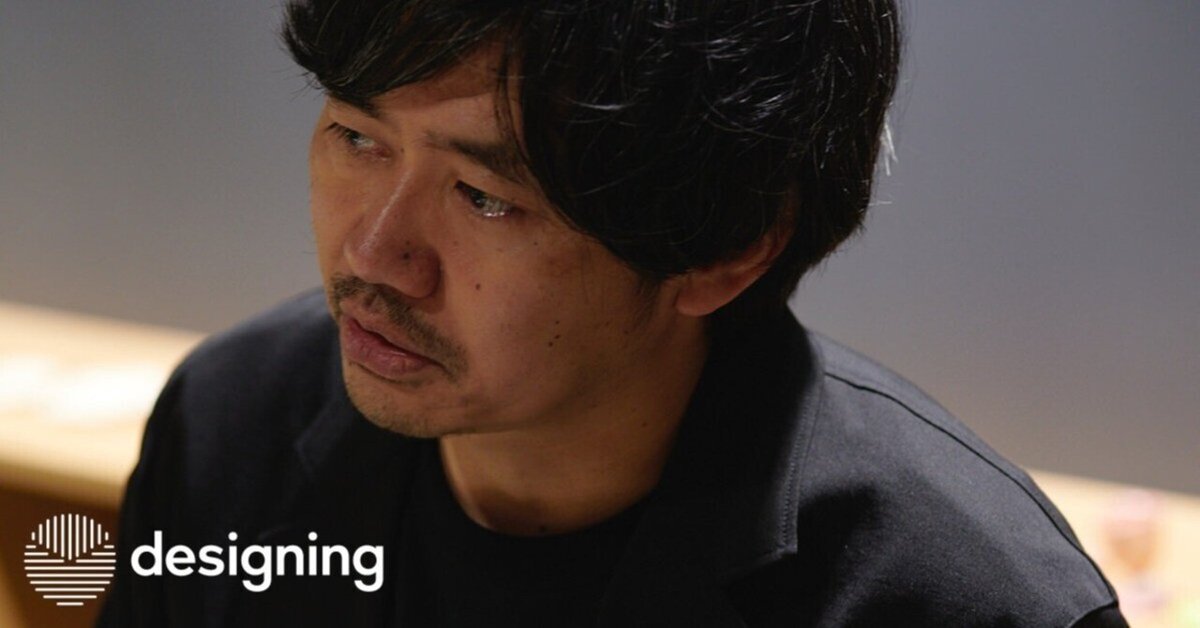

「Design by People」で、社会に創発を実装する──コンセント・長谷川敦士

デジタルという手つかずの領域がそこにあっただけ——国内のデザイン領域における「開拓者」と言っても過言ではない実績を重ねてきた、コンセント代表取締役社長の長谷川敦士は、自らの歩みをこう振り返る。

90年代前半からWebデザインに携わりはじめ、同後半には国内におけるインフォメーション・アーキテクトの先鞭をつける。日本におけるインターネットの普及期だった2002年にコンセントを設立し、「デザインで社会をひらき、デザイン自体の可能性もひらいていく」をミッションに、「人々とともにつくるデザイン(Design with People)」を体現してきた。近年はとりわけ、デザイン研究者、リズ・サンダースの提唱する「人々によるデザイン(Design by People)」を探究しているという。

長谷川のデザインに対する捉え方は、いかに変化を重ねてきたのだろうか。日本のインターネットの発展と伴走してきた長谷川自身の経歴を振り返りながら、その取り組みや実践を追った。

本記事はWantedly Official Profileとのコラボレーション企画です。

認知科学からデザインの道へ

物理学や認知科学をアカデミアで学んできた長谷川の経歴は、デザイナーとして異色と言えるかもしれない。

1973年、山形県に生まれた長谷川は、小学生の頃からパソコンに親しむ少年だった。時は1980年代。パソコン雑誌でプログラミングを習得し、最新情報に触れ、やがてパソコン通信隆盛期へ──。テレビさえ公共放送と民放2局しか映らない地方で、自らプログラムを書き、顔も知らない人々と会話するパソコンの世界は、長谷川をテクノロジーの探究へと駆り立てた。

物理学への興味も、パソコン雑誌の欄外コラムで知ったイームズ夫妻監督・脚本の映画『Powers of Ten』がきっかけだ。寝そべる人の身体から宇宙へとズームアウトし、また人の身体へズームインすると、やがて人の細胞よりも小さい原子核になる……というコンセプトに、長谷川は実際の映像をまだ見ぬまま、想像力をかき立てられた。

そうして培った「物質」への好奇心に突き動かされ、1991年に東北大学理学部物理第二科へと進学。ニュートリノ(素粒子)を研究する一方、そしてシューゲイザー(*1)に傾倒し、バンド活動に心血を注ぐ日々を送った。

特に影響を受けたと振り返るのは、アイルランドのバンド、My Bloody Valentine(*2)だった。ビートルズ以降脈々と続くロックの系譜に、新しい可能性を切り拓くその音楽にひかれたのだという。

長谷川「わかりやすいフレーズやギターリフみたいなものが明確にあるわけではなく、歪んだ音がずっと鳴りつづけていて。曖昧でいながら、そこに明らかなロックの要素を感じた。今で言えばアンビエントやテクノ的な要素も入っているし、その後のポストロック的なムーブメントに内包されるような要素を先取りしてもいた。実験的でありながら、音楽として成立している。シューゲイザーというジャンルにくくられるバンドではありますが、My Bloody Valentineというバンド自体がひとつのジャンルといってもよい存在です」

*1 シューゲイザー

オルタナティブロックの一ジャンルで、エフェクターを多用したギターサウンドと浮遊感あるメロディラインなどが特徴。

*2 My Bloody Valentine

アイルランド出身のシューゲイザー/オルタナティブ・ロックバンド。1984年、ダブリンにて結成。ギターミュージックの可能性を押し広げ、1990年代以降に登場した多くののギターバンドに影響を与えた。

バンド活動の傍ら、それを広めるべくUKロックのクラブイベントを主催した。そんな中で、フリーペーパーやフライヤーも制作するなど、気づけば「デザイン」に類する営みを手がけることに。東北芸術工科大学でグラフィックデザインを学んでいた友人と共にグラフィックやデザインの仕事を受けるようになった。

長谷川「大学に入ってMacを使い始め、最初は音楽の制作に使っていましたが、エディトリアルのソフトもそろえて、フリーペーパーやフライヤー、自分たちのバンドのテープのジャケットを作ったりしていました。当時、ポップカルチャーの中で脚光を浴びていたネヴィル・ブロディ(*3)などグラフィック・アーティストを私淑しながら、自分なりに表現していましたね。

そのときにはデザインが自分のメインテーマになるとは考えもしませんでした。でも、デザインもサービスもマーケティングもひっくるめて、全部トータルに考えようという感覚は、そこで芽生えた気がします」

*3 ネヴィル・ブロディ

イギリス出身のグラフィックデザイナー、タイポグラファー、アートディレクター。初期に手掛けた雑誌「The Face」やレコードジャケットのデザインなどで脚光を集め、その後はグローバル企業からインディペンデントなプロジェクトまで幅広く手掛ける。

一方、東北大学では学内サーバを用いて1994年に「窓の杜(当時は「秋保窓」)」が立ち上がるなど、インターネット黎明期から日本における最先端のテクノロジー環境があった。プログラミングに慣れ親しんできた長谷川が、グラフィックデザインの経験を生かし、Webデザインを手がけるようになるのは自然な流れだったのだろう。人づてに依頼が相次ぎ、アルバイト感覚でWebサイト制作を請けるようになっていった。

プログラミングからグラフィックデザイン、そしてWebデザインへ。長谷川は、自らのスキルと興味を掛け合わせ、力が発揮できる領域を手繰り寄せていった。

長谷川「新たな領域を開拓したかったというより、デジタルという手つかずの領域がそこにあっただけなんです。当時はグラフィックや広告が主流で、Webデザイン・インタラクションデザインは傍流と見られ、本格的にやっている人はまだほとんどいなかった。誰もやっていないから面白みもあるし、ゼロから作れるんじゃないか、と」

Macintoshの専門誌が誘った、認知心理学への道

学外で精力的に活動する一方、大学では学部を卒業後、東北大学大学院理学研究科の博士前期課程に進学し、素粒子物理学を専攻。「スーパーカミオカンデ(*4)」のプロジェクトに所属した。だが、そこから博士後期課程では専攻を認知科学に転向。東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻へ進学した。

*4 スーパーカミオカンデ

岐阜県飛騨市神岡町・神岡鉱山にある宇宙素粒子観測装置。東京大学宇宙線研究所によって設置され、東北大含む世界各国の約40の大学・研究機関が共同研究を行っている

長谷川「素粒子物理学は子供の頃からずっと関心があった領域であり、その研究に携われることは理想的な環境ではありました。しかし、僕自身の関心は次第に素粒子自体ではなく、『もの』の存在を知覚する自分自身の認知へと移っていきました。物理学バックグラウンドがあったため、科学哲学の分野よりもコンピュータシミュレーションで脳を構成するという認知科学の分野のほうが親しみを感じました」

認知科学は、認知心理学や人工知能、神経科学、哲学などを内包する学際的な領域。情報処理の観点から人の知的活動を追究する中で発展してきた。プログラミングやデザインを手がけながら、物理の根源に惹かれる長谷川にとって、本領発揮するにはうってつけの領域だった。

認知科学のなかでも、AIのようなニューラルネットワークがどのように機能しているかに関心を持っていた長谷川。複雑系と呼ばれる研究が盛んであった東大の駒場キャンパスにいたことも幸いし、ニューラルネットワークをもとにしたマルチエージェントシミュレーションによって、社会を模した環境を作り、経済やコミュニケーションなどに人の心理的な要素を加えた研究を行っていた。

そういったなか、指導教官が隣接する領域である認知心理学分野のユーザーインターフェイス研究を行っていたこともあり、長谷川のなかで自身の研究と長く親しんできたコンピューターのインターフェイスとがつながった。

もともとコンピューター自体は使っていた長谷川だったが、インターフェイスに関心を持ったのは、学部生時代に読んでいたアスキーが出版していた、Macintosh専門誌『MACPOWER』の連載だった。

長谷川「当時の『MACPOWER』では、コンピュータに対する人の心理や振る舞い、あるいはどんな要素がコンピュータの使いやすさを左右するのか……と、心理学的なアプローチからユーザーインターフェイスについて語られていました。そこからインターフェイスデザインに関心を持ち、1990年に発刊され、当時広く読まれていたD. A. ノーマン博士の『誰のためのデザイン?』などで独学で学んでいました。

もともと人の認知を研究するため専攻に選んだ認知科学でしたが、自分のなかでユーザーインターフェイスデザインともつながり、そこからインターフェイスデザインのあるべき姿のビジョンが見えるようになりました」

博士課程ではAIを、特にシミュレーションによって「創発現象」を起こすシステムについて研究した。「創発」とは、例えば人間がなんらかの行動を行うとき、脳内では神経細胞が単純な動作をしているが、それらが複数組み合わさると、その単純な総和とは異なる位相の性質や構造が、全体として現れることだ。長谷川は、そういった脳のシステムを社会に当てはめるようなシミュレーションを行っていたという。

社会に「創発」を実装するため、ビジネスへと軸足を移行

そうして研究に邁進していた折、長谷川にある転機が訪れる。

現在、ネットイヤーグループ代表取締役社長CEOを務める佐々木裕彦との出会いだ。佐々木は当時、米Netyear Groupの子会社として設立されたばかりのネットイヤーグループに在籍。日本でデジタルマーケティングやネットコンサルティングを展開するべく、事業メンバーを探していた。とあるパーティで、長谷川は自らの問題意識を開陳したところ、佐々木に声をかけられる。

長谷川「グラフィックやユーザインターフェイスよりもさらに踏み込んで……今で言うUXについて、探究できないかと考えていたんです。アメリカのリチャード・ソール・ワーマンが提唱する『IA(Information Architecture/Information Architect)』がとても興味深くて、彼の著した『理解の秘密』をよく読んでいました。

情報をいかにわかりやすく伝えられるように設計するか、Webサイト構築におけるIAを担うような仕事があれば……と思うものの、日本ではなかなかない。すると、佐々木さんが『それなら君、うちの会社で働くべきだよ』と言ってくれたんです」

ネットイヤーグループの本社である米Netyear Inc.には、当時はまだ珍しかったインフォメーション・アーキテクト職の人材が在籍していた。長谷川は大学院博士課程に通いながら、アルバイトとして入社。わずか2カ月で正社員となり、日本におけるネットコンサルティング事業の社員第1号として働くこととなる。自らをインフォメーション・アーキテクトと称するようになったのも、この頃からだ。

ネットイヤーグループでは「UNIQLO.com」のUIデザインなど、数々の大型案件に携わり、大手企業ともやり取りするようになった。個々の画面のインターフェイスデザインから大企業のサイト群の関係のデザインまで手がけながら、長谷川は大きな可能性を感じていた。

長谷川「一人ひとりの振る舞いに変化が生じると、バタフライエフェクトのように社会全体が変わっていきます。そして、一人ひとりの振る舞いに影響を及ぼすのが、まさにデザインの領域。ネットイヤーグループでさまざまな案件に取り組んでみると、デザインによって『創発』を社会に実装できるのではないかと考えるようになりました」

ネット隆盛時代の中で見出だした「伴走するデザイン(Design with People)」

2002年、長谷川は独立。ネットイヤーグループで取り組んできたデジタルマーケティングを軸に、デザインに特化した形でソリューションを提供するべくコンセントを設立する。

コンセント以後の長谷川を紐解くうえでガイドラインとなるのが、オハイオ州立大学准教授で「コ・デザイン」の第一人者であるリズ・サンダースの論だ。

サンダースは2014年、専門誌『ACM Interactions』において、30年周期でデザイン手法は変遷すると指摘。1984年は「Design for People(人々のためのデザイン)」だったのが、2014年には「Design with People(人々とともにつくるデザイン)」となり、やがて2044年には「Design by People(人々によるデザイン)」となるだろうと論考した。

長谷川は図らずも、デザインが "for People”から“with People”へと移りゆく兆しを、いち早く掴んでいた。これはコンセントが創業当初に掲げた「Web時代の設計事務所」というコンセプトにも表れている。住宅や店舗を作るとき、多くの建築家は施主の生活や空間の用途、ニーズを細やかにヒアリングし、設計を行う。そういった「ともにつくる」感覚を、Webにも応用しようとしたのだ。

長谷川「クライアントはクライアント、制作会社は制作会社……と割り切っていると、うまくいかないなと感じていました。今でこそ、Webデザインもある程度パターン化して、どんな系統を選ぶか……といったこともできるでしょう。ですが、当時はそもそも何が目的で、どんな方に見てもらいたいのか……と、密に議論しなければ、デザインできないと感じていたんです」

業界では当時、しっかりと与件を固め、それに基づいて完成を目指すウォーターフォールの納品型による制作が一般的だった。途中で変更点が生じれば仕様書まで遡り、それが定まるまでは制作もストップする。もちろん、仕様変更には追加料金も必要……。

それは、クライアントのためのデザインを具現化する「Design for People」の、一つの形だった。だが、長谷川は「進め方に構造的な問題がある」と疑問を抱いていた。

そこで、コンセントではクライアントに伴走する形を選ぶ。与件の検討段階から携わり、抽象度の高い議論を共に重ね、小さく検証を繰り返してデザインを実装する「伴走するデザイン」を提案するようになった。言うなれば「Design with People」のアプローチだ。

長谷川「今で言うデザインスプリントのようなアプローチで、そもそも何のためにやるのか、といったところから一緒に考えていきました。クライアントははじめからイメージを持っているわけではないですし、UIを考えるにも試行錯誤は不可欠ですから。2000年代というわりと早い段階から、上流工程から伴走するスタイルを取りビジネスとデザインを一緒に考えてきたことが、コンセントの今につながっています」

Design with PeopleからDesign by Peopleへ

以後さまざまな企業とプロジェクトに取り組み、Design with Peopleを実践してきた長谷川。そんな中新たな課題に直面し、辿り着いたのがDesign by Peopleだったという。

伴走型のデザインでは、デザイナーの関わる期間もスコープも拡大するため、必然的に費用はかさむ。となれば、それだけの予算を確保できる大手企業などにクライアントは絞られてしまう。

ただ、予算に余裕があるわけではない、中小企業や公共団体などにDesign with Peopleのアプローチが不要かと言えばそうではない。コストは抑えながらいかにデザインを行き届かせるか……そんな問いの手がかりとなったのが、サンダースの「コ・デザイン」や、「デザインの民主化」の考え方だった。

サービスデザインの第一人者として知られるエツィオ・マンズィーニは、著書『Design, When Everybody Designs』において、「誰もがデザインする時代、デザイナーはコーディネーターとして、重要な役割を果たすことになる」と指摘。問題解決のために“草の根組織”による「Diffuse design(拡散的なデザイン)」……つまり、非プロフェッショナルがデザインスキルを発揮することの重要性を説いている。

長谷川「こうした考え方には、僕の課題意識とも重なるところがありました。クライアント自身がデザインできるようになれば、自走的にデザインが機能するんじゃないか、と考えたんです」

“with People”から“by People”へ。学生時代より「創発」に関心を抱いてきた長谷川にとって、Design by Peopleはこれまでの集大成とも捉えられる。ますます複雑化する社会の課題を踏まえても、この変化は必然といえるだろう。

長谷川「社会や地域の課題は、プロフェッショナルが直接アプローチできないところに存在するかもしれないですし、直接手を下して解決することが適しているとは限りません。それなら、デザインのエッセンシャルな部分を、薄まってもいいから広げたほうがいい。デザイナーが10できることの1か2ぐらいしかできなくても、課題と向き合う当事者が自らアプローチできたほうが解決できる可能性は高まりますから」

千葉県いすみ市、武蔵野美術大学D-LOUNGEらと共同で実施した「いすみ市発房総ライフスタイルプロジェクト」はその好例だ。このプロジェクトでは地域の課題解決を図り、その魅力を発信していくため、いすみ市の地域おこし協力隊にデザイン思考をレクチャー。市民へのインタビューやワークショップを通し、地域の人々がデザインを実践できる後押しをした。

「Design by People」を社会実装するため、教育にも手を広げる

Design by Peopleを、より多くの人々にインストールする試みとして、2021年9月には「コンセントデザインスクール(通称:CDS)」を開校した。これは、もともと社内研修制度として始めたことだが、誰もがデザインについて気軽に学べるように一般向けのプログラムを提供しているものだ。対象者は「デザインに関わるすべての人々」とし、その経験や知識を問わない。

長谷川「デザイナーのノウハウをデザイナーだけにとどめるのはもったいない。もっと広められるはずだし、広めるべきだと思うんです。社内でも『サービスデザインをどうすればわかりやすく伝えられるか』『小中学生が発表のときに使う資料のクオリティが上がる、みたいなことが起こるといいよね』と前のめりに議論を進めてくれています。僕としては、これを事業として成立させることで、サステナブルにしたいと考えているところです」

取り組みはビジネスの中だけにとどまらない。アカデミアでのバックグラウンドを持つ長谷川らしく、教育の現場でもDesign by Peopleに取り組む。

2019年から武蔵野美術大学造形構想学部クリエイティブイノベーション学科の教授に着任(2021年度より主任教授)。アート・デザインの基礎リテラシーを身につけながら、サービスデザインやプロトタイピングを実践的に社会に応用できる学生を育てている。長谷川はここでの取り組み自体も“社会実験”であるという。

長谷川「日本の高等教育の現場で、Design by Peopleを社会実装するためのシステムを作れないかと探究しているんです。今後、初等教育やリカレント教育にも展開していくことを見据えたうえで、ある種の“実験”として、武蔵美での教職に取り組んでいるようなイメージかもしれません」

デザインの対象領域がグラフィックからインターフェイス、体験へと拡がり、情報伝達のスピードも加速する中、そのアプローチが“for”から“with”へシフトしていくのは、必然だったと言えるだろう。その兆しをいち早く見出した長谷川がいまビジネスとアカデミアの両面から取り組む“by”という兆しは、今後デザインの土壌をいかに耕していくのだろうか。

長谷川さんのキャリアの変遷と、その過程で携わったプロジェクトの数々は、ぜひプロフィールページもご覧ください。

[執筆]大矢幸世[撮影]今井駿介[取材・編集]小池真幸