吉藤オリィ×田中みゆき|「偶然の出会い」はデザインできるのか?

本記事は、グッドデザイン賞2021 フォーカス・イシューと連動しており、双方のサイトへ掲載されています。

2021年10月に受賞作品が発表された、2021年度グッドデザイン賞。しかし、まだプログラムは終わっていない。受賞作選定とは別の切り口からデザインの潮流を見出すため、議論を深めるための特別チーム(フォーカス・イシュー・ディレクター)を編成して、課題や今後の可能性を「提言」として発表する「フォーカス・イシュー」は依然として進行中だ。

そんなフォーカス・イシュー・ディレクターの一人、キュレーター/プロデューサーの田中みゆきが設定したテーマは「時間がかかるデザイン」。すぐに価値を判断できなくても、まだ見ぬ他者がその価値を見いだすことを信じて、人類の不完全さを少しずつ補っていくデザインはいかにして可能か?──そんな問題意識が、テーマの背景にはある。

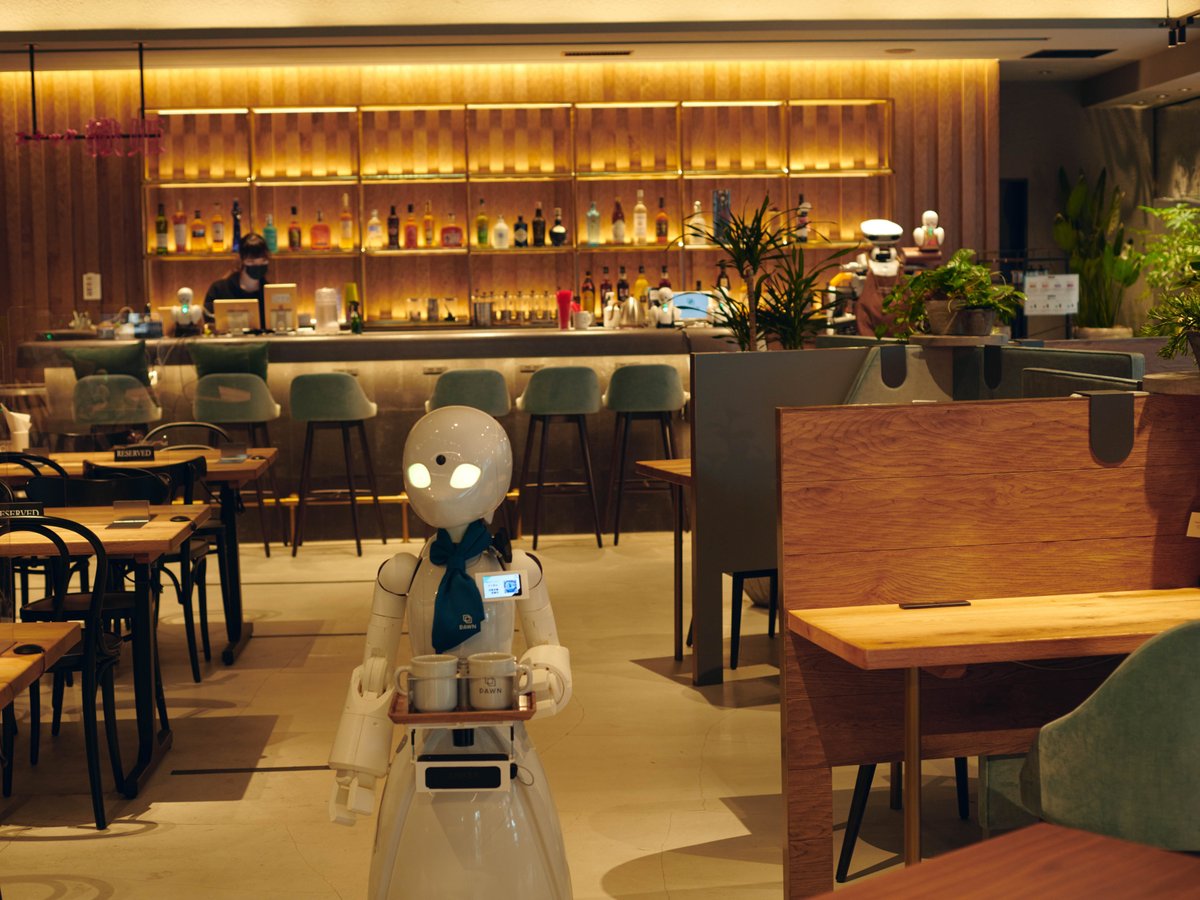

審査プロセスの中で、田中が自らの思索を深めるヒントを得られそうだと着目したのが、2021年度のグッドデザイン大賞も受賞した、遠隔勤務来店が可能な「分身ロボットカフェDAWN ver.β」と分身ロボットOriHimeだ。運営元であるオリィ研究所 代表取締役所長の吉藤オリィは、2009年より10年以上にわたってOriHimeの開発に取り組んできた。お昼時前から来店者の絶えない分身ロボットカフェDAWN ver.βの一角にて行われた、吉藤との対話から、田中はいかなる示唆を受け取ったのだろうか?

孤独とは、一人を“つらいと感じている”状態

田中:私は普段、障害のある方々と一緒に、さまざまな表現を生み出す活動をしています。今回吉藤さんにお声がけしたのは、審査のプロセスでお聞きした、OriHimeを開発した理由や背景にある問題意識が、私自身の活動の動機につながる部分があると感じたから。特に、以前吉藤さんがとある授賞式の場で「『動く身体』を前提に、この社会はできている」とおっしゃっていたことが、とても印象に残っていまして。その場に来れることが前提になっていることへの疑問を投げかけられていたのが、とても意義あることだと思いました。

吉藤さんが手がけている「分身ロボットカフェDAWN」(以後、分身ロボットカフェ)は、老若男女・障害の有無に関わらず操作することができる遠隔操作デバイスである分身ロボット「OriHime」「OriHime-D」を活用して、障害を持っている方々が接客業に就労できるカフェです。

それにしても、こうして訪れてみると、普通のカフェを利用するのと変わりませんね。良い意味で、OriHimeの存在を感じないといいますか。中にいらっしゃる方ととてもスムーズにコミュニケーションが取れます。

吉藤:ありがとうございます。そう言っていただけて何よりです。

田中:というわけで、今日はOriHimeを開発した経緯や分身ロボットカフェを立ち上げられた理由について、掘り下げていければと思っています。まずは、そもそもの問題意識からうかがわせてください。吉藤さんは「孤独の解消」を軸に活動されていると思うのですが、「孤独」をどのように捉えられているのでしょうか?

吉藤:「一人であること」を本人がつらいと感じている状態、です。逆に言えば、本人がその状態を問題視していなければ、それは孤独ではないと思っています。「社会に居場所がない」あるいは「自分なんていないほうがいいのではないか」と感じて苦しんでいる方を、一人でも減らしたいんです。

田中:そう考えるようになったのは、ご自身の経験が影響している?

吉藤:そうですね。小学生のとき、病気をきっかけに不登校になり、引き込もっていた時期があります。学校に身体を運べなくなったことによって、「本当に学校が自分の居場所なのだろうか」と悩むようになり、さらには「居場所でない」感覚の対象が、学校から社会に広がっていった。自分の部屋以外に居場所がないような気になり、自らの存在を肯定できなくなった時期もありました。

それでもなんとか、中学3年生の頃には、不登校から復帰。卒業後は、モノづくりが好きだったので、工業高校に進みました。そこで車椅子の研究をしていたのですが、そのときに作った車椅子がさまざまなメディアに取り上げられ、いろいろな人から「こんなものを作ってほしい」と連絡が来るようになりまして。それを機に、いろいろな方とお話をする中で、多くの人が孤独を抱えていることを知りました。

田中:ご自身の問題であった「居場所がない」感覚を、社会全体の問題としても捉えるようになったのですね。

吉藤:そのときは特にお年寄りからの声を多くいただいたのですが、「お年寄りが高校生に悩みを相談しなければならない世の中っておかしくないか?」と思いました。平均寿命と健康寿命の差は、10歳ほど。歳を取ると身体が動きにくくなることは知っていたのですが、実際にお年寄りの方々とお話をすると、かつての自分のように身体を外に運べないことが孤独につながっていることがわかった。「これは解決しなければならない」と思いましたね。

あえてOriHimeをヒト型から遠ざけた理由

田中:そこからどのようにして、OriHimeのようなコミュニケーションロボットを作ろうという考えに至ったのですか?

吉藤:はじめは「誰でもどこにでも行ける」ことを目指して車椅子を作っていました。すると「一緒に出かける友達がいないと仕方がない」ということに気づき、友達の代わりになってくれる人工知能のロボットを作れないかと模索するようになったんです。

ただ、さらに開発を進めるにつれ、「人工知能の友達と話しているだけの状態は、果たして社会復帰なのだろうか?」と疑問を抱くようになりまして。私自身が不登校から復帰した経験などを振り返ると、そこには必ずリアルな人たちとの出会いがありました。また地域の人とつながるコミュニティを立ち上げてみたり、大学に入ってからは修行と捉えてサークル活動や飲み会に参加してみたりする中で、「役割があること」でコミュニケーションの場に参加しやすくなることにも気づきました。

それらを踏まえ、人と対話したり、出会ったりすることこそが孤独の解消につながるのではないかという考えに至ったんです。しかし、視力や聴覚、脚力を補完する福祉機器はあるのに、コミュニケーション能力を補完するものはない。そこで2009年頃からOriHimeを開発するようになりました。

田中:当初から今のような形だったのですか?

吉藤:いえ、最初はもっとヒトに近い形をしていて、二足歩行ができる足もついていました。しかし、開発を進める中で、現在の小さな能面のようなデザインに行き着いた。というのも、コミュニケーションを取るにあたり、この“私たちの身体”というアバターは、情報量が多すぎると思うんです。

よく「目を見て話そう」と言われますよね。でも、実際に相手の目を見ながら考えていることを想像しようとしても、眉毛やまつげ、皮膚や髪の毛など余計な情報が多すぎるがゆえに、脳が処理しきれない。結果として、勝手に「こんな感じかな」とショートカットしてしまわざるを得ません。

OriHimeのようにあえて視覚的な情報量を少なくすることで初めて、お互いの気持ちを読み取り合うコミュニケーションが実現できるはず。例えば、最近のゲームはとても映像の解像度が高くなって、それはそれで好きなのですが、昔のドット絵だからこそ喚起できていた想像力もあると思うんです。

田中:あえて見る人の想像力に委ねる余地を残していると。目に見える障害を持っている方と接するとき、障害があるということ以外の、性格や趣味嗜好などが、一見隠れてしまう問題があります。障害がなくてもそういった側面はありますが、特に身体的な障害を持っている人の場合、本人の感じている不自由さ以上に、視覚情報として入ってくる身体的特徴が強く印象に残りすぎてしまい、その奥の人格になかなか想像を及ばせられない健常者はいるように思います。

吉藤:そうなんですね。私も近い問題意識を持っていて、OriHimeに怖さと不気味さと可愛さを適度に織り交ぜることで、第一印象に揺らぎを与えたかった。第一印象では判断ができず、中の人の話す声から「こんな人かな」と想像したくなるデザインを目指していました。ただ、最近は不気味だと思われていたOriHimeが「可愛い」と言われるようになってしまいましたが(笑)。

生身や映像なしでも「いる」は実現できる

吉藤:それから実用的な理由としても、できるだけ小さいサイズで軽いほうが、持ち運びしてもらいやすい。自分で移動したいときにはローラーを後付けすればいいですし、身体は伸縮自在のほうがいいと思うんです。

ただ、一気に削ぎ落として首だけのデザインにしたこともあるのですが、それだと中の人に対する想像力を発揮しづらかった。持ち運びしやすさと、中の人に対する想像力の喚起しやすさを適度に併せ持った、リアル空間に顕現し続けるのに一番いいデザインとはなにかを考えた結果、今のかたちに落ち着いたんです。

田中:でも、少ない情報量でもそこに「いる」という感覚が生まれるのは不思議ですよね。モニターで中の人の顔を映しているわけでもなく、そこに見えるのは同じOriHimeなのに、ちゃんと個々の人が「いる」感じがします。

吉藤:私は「いる」を、周りからの「いる」という認識と、自分が「ここにいる」という認識が一致している状態だと定義しています。そう考えると、必ずしも生身の姿やリアルな映像があるかどうかは関係ないんですよ。

田中:自分が一方的に見ているのではなく、同じ場や体験を共有している感覚が共有されていて、タイムラグがなくリアルタイムでコミュニケーションが成立しているから、「いる」感覚が一致すると。

吉藤:はい。結局、「いる」というのは認識にすぎないんです。だって、今私たちがここにいること自体誰も証明していないし、握手したわけでもないから、本当のところお互いが存在しているかどうかはわからない。私は実はホログラムだったり、中身がロボットだったりするかもしれないわけですしね。

ですから、自分がここにいて、目の前にいる人はそこにいるという認識と、向こうにも同じような認識を持たれているという状態を作りさえすればいい。演劇や小説だって、本当はいないものに命を見出しているわけですよね。私たちが最終的に目指すべきは、想像力を働かせることであり、そのためのメディアがOriHimeなんです。

田中:ただ、こうして経緯をじっくりとお話しいただくとデザインの意図がよくわかるのですが、最初はなかなか理解してもらいづらかったのではないですか?

吉藤:おっしゃるとおりです。2012年くらいまでは、せっかく作ったのにほとんど誰も使ってくれませんでした。ただ、2013年にALSの患者さんが使い始めてくれて、私も寝たきりの親友である番田とOriHimeを介して一緒に全国を講演して回ったりするようになると、少しずつユーザーが増えていきました。

とはいえ、当時はまだOriHimeを使って働くということは難しかったです。特別支援学校の親御さんたちの中からは「番田さんのように知的労働ができる人なら寝たきりでも働けるが、自分の子どもには無理だ」という声も挙がりました。そうして皆ができる仕事って何だろうと模索した結果生まれたのが、分身ロボットカフェの構想だったんです。それが2018年頃のことなので、着想から10年ほどは、なかなか理解されない時間を送っていたことになりますね。

出会いを目的としない出会い系

田中:働いてもらう、言い換えれば役割を持たせるという発想に至ったのはなぜですか?

吉藤:私は「生きていたらいい」「あなたはそのままでいい」という考え方があまり好きではないんです。もちろん、その言葉に救われることもありますが、言われた本人がそう思えていなかったら、それだけでは不十分ではないでしょうか。

多くの場合、「いる」ことには理由が必要です。例えば、学校の教室だって、隣のクラスの人が理由もなくいたら「なんでここにいるの、早く戻りなよ」と言われますよね。オンラインゲームだって、アバター越しにいろいろな人と出会えますが、あくまでもゲームをする目的が存在します。

田中:ええ。きっかけは必要ですよね。

吉藤:いることによって、結果的に人と出会ったり新しい発見があったりすることはありますが、そこに身体を運ぶには、何かしらのミッションが必要です。お酒を飲みに行ったバーでたまたま知り合った縁で仕事が生まれることはあっても、出会いそのものを求めて街を歩いたりカフェに行ったりする人はあまりいないと思うんです。

OriHimeというロボットも、そうした「何かをしに行く」という理由がないと、なかなか使ってもらえない。目的がないと人は集まらないし、無目的なコミュニケーションこそがうまくいくと思うんです。

田中:だからこそ、OriHimeを使って「働くこと」を目指したのですね。何か目的があってこそ、とりとめもないコミュニケーションも生まれると。確かに分身ロボットカフェでも、実際にサービスを受けているとき以外の時間で、働く人たちの間で「◯◯さん、久しぶりだね」といったやり取りが生まれていますね。

吉藤:ただ、付随して生まれる会話は価値だと思う一方、あまり押し出しすぎたくない気持ちもあります。私のイメージでは、分身ロボットカフェは「出会いを目的としない出会い系」なんです。

まず「今日テーブルを担当させていただく◯◯です」と言ってオーダーを取ることは、「いる理由」としてわかりやすいじゃないですか。その後に少しカフェの説明などをしながら、雑談に入っていく。そうして、コーヒーを飲んだり外食をしたりしに来ただけの人が、寝たきりで外出もできない人と、自然に接点を持っていく。こうした偶発的な出会いをうまく誘導して、発生確率を上げられないかと、私は考えているんです。

偶発的に関係性を生み出すテクノロジーのことを、私たちは「リレーションテック」と呼んでいます。出会う人の数、関係性を築ける人の数を自然に増やせるような環境を、それ自体を目的にしないように生み出すことで、孤独の解消に取り組んでいるんです。テクノロジーを活用することで、たとえ身体が動かなくなっても、そうした関係性を生み出せるようにしたい。

田中:そのための第一歩として、接客というシンプルな肉体労働から始めているのがいいですよね。言わば、さまざまな仕事にチャレンジしていくための、最初の機会を提供している。障害がある場合、身体を使う労働が実はハードルが高かったりしますよね。

吉藤:はい。もっと言えば、ここでの出会いがきっかけとなり、別の場所での働く機会につながるケースも生まれていて、既に30件ほどのマッチングが成立しています。お客さんも別に採用を目的に来店しているわけではないのに、「それ自体を目的としないコミュニケーション」によって関係性が構築された人に「もう少し仕事を増やしたいんだよね」と言われたら、「今度うちからこんな仕事をお願いしてもいいですか?」と自然と仕事につながっていっているんです。双方が意図せず、別の機会につながっていくのが面白い。

人間を「機能」として見ることの、その先へ

田中:30件はすごいですね。今日いろいろとお話をうかがう中で思ったのは、メインストリームに流されず、自分を持って続けてこられた過程からは学ぶことが多いなということでした。10年以上かけて、まさに「時間がかかるデザイン」に取り組まれてきたのですね。

テクノロジーによる身体拡張の議論は、「強い人間を作る」「人を超えたものを作る」といったアプローチが多い。そんな中で、OriHimeのような福祉機器にずっと取り組んで来られたのは簡単なことではないと感じます。

吉藤:そうしたアプローチも面白いと思っていますし、好きですけどね。ただ、私が最終的にしたいのは「孤独の解消」であって、ロボットはツールに過ぎないと思っています。人型ロボットを作りたくなったり、最新の技術を試してみたりすることは、私自身も好きですが、私の場合は趣味でいい。

田中:とすると、いつかロボットという形ではなくなる可能性もある?

吉藤:そうですね、ホログラムなどになる可能性はあります。実体のないホログラムを介して、いかにして「いる」という感覚を生み出せるか、という挑戦になるでしょう。

田中:実現できたら、また違う可能性が広がりますね。楽しみにしています!

吉藤:それと、もちろんこのカフェ自体をもっと広げていきたいのですが、もう一つチャレンジしたいこともあります。面白いのが、OriHimeでどこかに行くと、リアルにそこを訪れてみたくなるんですよ。私も以前OriHime越しにエジプトに旅して、そこで現地の人に見せてもらった焼き鳥や家の中の様子が記憶に残っていて、「いつか行きたいな」とずっと思っています。そうして自分が行きたいと思える場所、自分と関係性のある場所を増やしていくアプローチにも、より一層取り組んでいきたいと思っています。

私はOriHimeのような技術によって、人を機能として見るだけでなく、その一歩先に行きたい。人と人が遊び友達のように自然に出会える状態を実現するテクノロジーを、これからも開発し続けていきます。

田中: 今日はたっぷりお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

障害は、その個人の問題ではなく、社会のあり方とのズレによって生み出されるという考え方があります。コロナ禍によって、移動やコミュニケーション手段が制限されることの不自由さを多くの人が実感しましたよね。でも、コロナ禍だけでなく、恒常的にそういった状況に置かれている人たちがいる。人は誰もが他者とつながりたい、役に立ちたいという思いを根源的に持っていると思います。

そういった人間の尊厳に関わる問題に取り組むOriHimeが注目を集めるのは、経済や効率が優先される社会で、人間性の回復が今必要とされていることに多くの人が気づき始めたということではないでしょうか。

[文]小池真幸[写真]今井駿介